В этой статье Деннис Саммут рассуждает об уроках, которые должны быть усвоены из конфликта вокруг Южной Осетии, который вылился в короткую, но ожесточенную войну между Грузией и Россией в 2008 году.

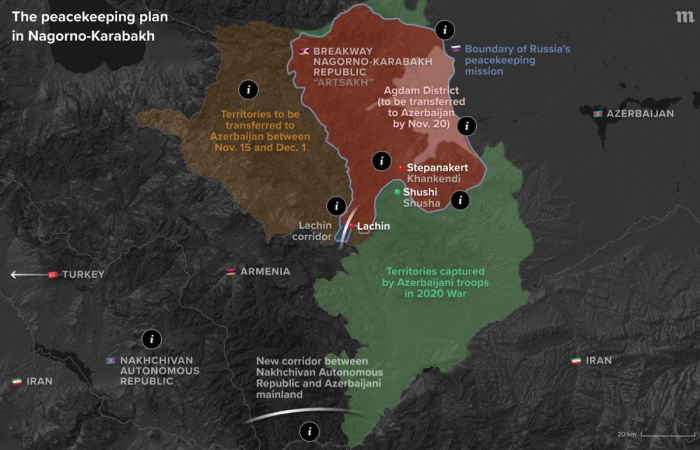

На основе двадцатилетнего опыта взаимодействия с вопросами, связанными с конфликтом, он утверждает, что война оставила всех в проигравших, и предупреждает, что подобный сценарий в настоящее время существует вокруг конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха.

Пять лет не большой срок, но этого вполне достаточно для того, чтобы поднятая после короткой, но ожесточенной августовской войны между Россией и Грузией пыль успела осесть. Много было написано о том, кто произвел первый выстрел, и о всех последующих действиях и реакциях, и о той высокой цене, которую платят тысячи мирных жителей, оказавшихся в центре всего этого. Никто не вышел из этой истории с великой честью. Боль от страданий гражданского населения в Цхинвали, Гори, в грузинских селах в Южной Осетии и в других частях региона из-за конфликта между двумя членами Совета Европы в начале 21-го века позорит их обоих, и позорит всех европейцев.

Предыстория Когда я впервые прибыл в Грузию, в марте 1992 года, вокруг Южной Осетии ходило очень много разговоров, несмотря на то, что остальная часть страны была в полном коллапсе. На тот момент из Москвы только что вернулся Эдуард Шеварднадзе, чтобы возглавить Государственный Совет. Стабилизация ситуации в Южной Осетии, один из регионов Грузии, который в советское время имел статус автономной области, и где на тот момент конфликт, спровоцированный националистами и экстремистами с обеих сторон, набирал оборот, являлось одним из приоритетов. Тогда было принято своего рода соглашение с участием России и Грузии, Северной и Южной Осетии. Регион в то время был слишком отдален, как политически, так и географически, для Европы и других стран, чтобы те смогли принять прямое участие в процессах, но СБСЕ, предшественник ОБСЕ, организовало миссию, чтобы дать подписанному соглашению международное благословение, и, чтобы следить за ситуацией. За годы ее мандат вырос, и миссия стала неотъемлемой частью миротворческого механизма.

Когда я впервые прибыл в Грузию, в марте 1992 года, вокруг Южной Осетии ходило очень много разговоров, несмотря на то, что остальная часть страны была в полном коллапсе. На тот момент из Москвы только что вернулся Эдуард Шеварднадзе, чтобы возглавить Государственный Совет. Стабилизация ситуации в Южной Осетии, один из регионов Грузии, который в советское время имел статус автономной области, и где на тот момент конфликт, спровоцированный националистами и экстремистами с обеих сторон, набирал оборот, являлось одним из приоритетов. Тогда было принято своего рода соглашение с участием России и Грузии, Северной и Южной Осетии. Регион в то время был слишком отдален, как политически, так и географически, для Европы и других стран, чтобы те смогли принять прямое участие в процессах, но СБСЕ, предшественник ОБСЕ, организовало миссию, чтобы дать подписанному соглашению международное благословение, и, чтобы следить за ситуацией. За годы ее мандат вырос, и миссия стала неотъемлемой частью миротворческого механизма.

С 1992 по 2003 год появилось несколько процессов, и все давали надежду, что проблему можно будет решить мирным путем. Вначале были четырех сторонние переговоры (Грузия-Россия-Северная Осетия-Южная Осетия), инициированные соглашением от 1992 года. Вскоре после этого к переговорам присоединилось ОБСЕ и стала важной частью переговоров. Такая интернационализация процесса была важна для Грузии, этим она сбалансировала присутствие России. После 1998 года Европейский Союз начал втягиваться в процесс - первоначально с гуманитарной помощью и пост конфликтной реабилитацией, а в итоге присоединился к переговорам, хотя его роль была так или иначе смежной. До 1999 Ельцин и Шеварднадзе затмевали процесс своими личностями. Оба хотели решения проблем по возможности, но понимали добродетель терпения, и были готовы сосредоточиться сначала на нормализации обстановки и отложить политические решения на потом. Дорожные посты и контрольно-пропускные пункты начала 1990-х были разобраны, а к концу тысячелетия вы могли ездить из Тбилиси в Цхинвали и обратно так же легко, как и в любую другую часть Грузии. Гражданское общество сыграло важную роль в этом процессе, предлагая несколько альтернативных структур для контактов и обсуждений. Некоторые поспешили отклонить их, назвав это пустой тратой времени, но они были чрезвычайно важны. Так как в основном по природе своей они были прозападными, России они совсем не нравились, и она пыталась по-разному препятствовать им. В июле 1995 года я принимал участие в первых попытках, в рамках проекта при поддержке ЕС, создания диалога между гражданскими обществами грузин и осетин. Грузины (или по крайней мере некоторые из них) были заинтересованы в этом, осетины же осторожничали, но интересовались. После десятков визитов в Цхинвали были сделаны первые шаги. Осетинская делегация под руководством Дмитрия Медоева, в настоящее время он является послом Южной Осетии в Москве, а тогда он был министром иностранных дел Южной Осетии, прибыли в Батуми на конференцию, которую мы организовали. На ней также присутствовал Зураб Жвания, который позже стал председателем парламента и в конце концов премьер-министром, кем он и оставался до своей безвременной кончины в 2005 году. Я сел рядом с Медоевым и Жвания для неофициального разговора, который продолжился несколько часов. С этой встречи начался неофициальный, но устойчивый процесс, развитие которого позволило осетинским и грузинским политикам и активистам гражданского общества часто встречаться - в Цхинвали, Владикавказе, Батуми, и в конце концов (хотя и была некоторая необходимость убеждения осетин в этом вопросе), в Тбилиси. Процесс длился пять лет. Норвежский совет по беженцам был дополнительным процессом; несколько более структурированный и амбициозный. Его встречи проходили в основном в Соединенных Штатах. Затем для постоянно меняющихся председателей ОБСЕ стало привычкой проводить ежегодные собрания грузин и осетин в их [председателей] столицах. То, что началось как благое намерение быстро переросло в ежегодные пикники нескольких чиновников от двух сторон по экзотическим европейским направлениям.

Этот формальный и неформальный политический диалог имел важное значение для снижения напряженности. Контакты между людьми стали очень частыми. Были и свои трудности. Южная Осетия была вне юрисдикции центрального правительства Грузии, поскольку она провозгласила себя де-факто независимой, хотя никто и не признавал этого в то время. Она стало чем-то вроде черной дыры, между Россией и Грузией, что и позволило процветать контрабанде через эту сумеречную зону. Рынок в Эргнети стал великим местом встречи между грузинами и осетинами, которых, как казалось, политические вопросы заботили меньше всего, но рынок также был причиной экономических проблем для Грузии.

Новое правительство Грузии, которое возглавил президент Саакашвили после краха в ноябре 2003 года администрации Шеварднадзе, было намного энергичным и нетерпеливым своих предшественников. Они хотели быстрых результатов и Южная Осетия казалось местом для их достижении. Это было очевидно всем.

Однако, и в самой России произошли перемены. В 1999 году Владимир Путин сначала стал первым премьер-министром, а затем и президентом. Времена невмешательства во внутреннюю и внешнюю политику как это было в ельцинские годы закончились. Чечню держали в узде, и российская политика по отношению к своим ближайшим соседям стало все более и более напористой. Даже в лучшие времена Ельцина в Кремле находились те, кто видел силу в сохранении статус-кво и не позволял Грузии восстановить контроль над отколовшимися регионами. А с грузинской стороны Шеварднадзе имел привычку окружать себя дурацкими советниками, которые упустили много возможностей для продвижения мирного процесса. Но по крайней мере пока у руля власти с обеих сторон находились два старых президента все проблемы были сохранены в пределах границ.

Примерно в то же время произошли политические изменения как в Северной Осетии, так и в Южной Осетии. Лидер Южной Осетии Людвиг Чибиров и президент Северной Осетии Дзасохов хотели нормализации отношений с Грузией. Я всегда чувствовал, что в нужный момент и при правильных условиях они были готовы пойти на компромисс. Те, кто пришел после них были менее заинтересованы в решении, и были сторонниками жесткой линии Путина. Начиная с 2004 года ситуация переросла в спираль враждебной риторики, политических провокации и насильственных инцидентов. К 2008 были созданы все условия для конфликта, и они были очевидны для всех. Темой обсуждения среди интеллигенции в 2008 году было не то, начнется ли война или нет, а где именно она будет в Абхазии, или же в Южной Осетии. Последовательность событий в августе 2008 года была хорошо документирована и распространена. И так как все это проходило под пристальным вниманием средств массовой информации никакая из сторон не сможет изменить факты, так как они были хорошо запечатлены. Цена человеческих страданий была ужасной.

Полезные уроки 2008 года.

Есть три важных вопроса, которыми стоит задаться, не для того, чтобы оправдать чьи-либо действия в прошлом, или приписать вину, а для того, чтобы избежать их повторения в будущем, в надежде, что новой войны на Кавказе, будь то в Грузии или в другом месте, можно будет избежать:

(1) Можно ли было избежать;

(2) Где победители и побежденные;

(3) Есть ли перспектива того, что эти конфликты могут быть решены в будущем, или же новая война на Кавказе неизбежна рано или поздно.

Войну можно было бы избежать, если прекратили бы спираль насилия вокруг сепаратистских регионов Грузии, которая усилилась после 2004 года и милитаристскую риторику со всех сторон. В самом же деле политический диалог протекающий после 2004 года никогда не давал надежды на успех, а инициативы гражданского общества были отвергнуты и грузинами и осетинами; обе стороны встали на курс лобового столкновения. Грузины хотели быстрого решения, и Южная Осетия, казалось, была тем местом, где его можно было достичь, даже если это и было явным ошибочным восприятием. У России были свои обязательства в качестве посредника в конфликте, и в качестве миротворцев. Они позволили себе быть воспринятым как-будто они настроены против грузинской позиции, и, настаивая на сохранении статус-кво, они стали частью проблемы. Международное же сообщество почивало на лаврах. Они привыкли к сезонности конфликта - немного стрельбы, несколько мертвых, летом температура повышалась, но уже к осени все успокаивалось. Существуют убедительные доводы, чтобы утверждать, что ОБСЕ отвела свой взгляд от мяча в самый неподходящий момент. В офисе миссии в Тбилиси царила атмосфера вялости, когда состояние повышенной готовности было бы более уместным. Хотя, и мировые столицы могли бы предпринять больше действии. То, что сделал президент Саркози после начала стрельбы, он, или кто-то с таким же статусом в Европе или США, должны были сделать раньше. Те, кто видит очень похожую модель возникающую вокруг нагорно-карабахского конфликта, конечно, правы.

Война проигравших

Как только началась стрельба, сразу стало понятно, что ни победивших и ни проигравших не будет. Даже если отложить в сторону человеческие страдания, которые затронули всех, и несмотря на краткосрочные ликования некоторых, конфликт оставил всех в проигрыше, да и к тому же в более тяжелом положении, чем раньше. Как считается, грузины проиграли войну. Их претензии на Абхазию и Южную Осетию в настоящее время отброшены еще дальше, чем когда-либо, в 2008 году они также потеряли Ахалгори и Кодори, так как Россия не выполнила своего обещания вернуться к статус-кво, и теперь они вынуждены смотреть в глаза реальности, когда Абхазия и Южная Осетия признаны Россией и горсткой других стран, в качестве независимых государств.

Но и Россия тоже проиграла. Несмотря на все хвастовство Путина позиции России на Южном Кавказе слабее, чем они были в царские времена. Грузия покинула СНГ и разорвала дипломатические отношения. Даже при улучшении отношений, после избрания правительства Иванишвили в прошлом году, нормализация четко ограничилась в некоторых вопросах. Россия теперь должна субсидировать два своих протектората на Южном Кавказе, которые полностью зависят от нее в финансовой и в экономической, в военной и в дипломатической сферах. Они также обнаружили, что маленькое не обязательно значит красивое. Во время политического кризиса вокруг президентских выборов в Южной Осетии она поставила себя в глупое положение по своей же вине. Признание Абхазии и Южной Осетии, изменяя таким образом границы, которые существовали со времен СССР, создали серьезное беспокойство в ряде стран СНГ. Неспособность России обеспечить признание двух образовании, кроме той горстки стран, выявило насколько влияние России как мировой державы снизилось.

Ни осетины, ни абхазы не одержали полной победы. Они заявляют, что чувствуют себя сегодня более защищенными, но это безопасность не основана на международном законодательстве, а только на присутствии российских войск. Конфликты остаются нерешенными и пока их не решить, они снова могут неожиданно вспыхнуть. Устойчивость Абхазии и Южной Осетии зависит в определенной степени от хороших отношений с Грузией. В случае с Южной Осетией это еще больше так. Можно утверждать, что в мире есть страны даже еще меньше по размерам, чем Южная Осетия, но очень мало, кто географически полностью зависим от своих соседей так, как Южная Осетия от Грузии. Эта географическая реальность является гораздо более мощным фактором, чем какой-либо дипломатический акт. Абхазии и Южной Осетии стоит заканчивать своим спором с Грузией. Война им не дала этого; она просто изменила конфигурацию конфликта.

Для выхода из тупика необходимы широкие жесты.

Наконец, есть ли перспектива для всеобъемлющего мирного урегулирования, или новая война неизбежна? В настоящий момент, и это правда, в грузинском контексте нет желания новой войны. Это дает паузу, в течение которой должно быть найдено решение. И это выполнимо.

Как уже было сказано, никто не вышел явным победителем из войны 2008 года. Россия, признав Абхазию и Южную Осетию, возможно, сделала большую стратегическую ошибку, которая значительно сузила ее маневренность. Грузины от этого не должны ликовать. Они должны использовать это. Пока нет признаков того, что у правительства Иванишвили есть какая-либо стратегия в этом отношении. Заявления, поступающие из Тбилиси, остаются неясными и грузинским властям, похоже, не хватает креативного мышления и они часто находят убежище в повторении старых клише. Но это не только их вина. Если мир ожидает широких жестов от грузин, как, и впрочем, от русских, то он должен поставить нужную хореографию. Женевский процесс должен подготовиться к этому - хотя, это не то место, откуда стоит ждать широких жестов.

В другой части региона сценарии, приведший к ситуации в 2008 году, повторяется в конфликте вокруг Нагорного Карабаха: такая же спираль насилия и враждебная риторика, те же убеждения, что насилие может обеспечить быстрое решение; такая же приверженность к неустойчивому статус-кво, и мирному процессу, который тащится в поисках решения и все более отчетливо выглядит уставшим и неуместным. Для выхода из тупика в грузинском и армяно-азербайджанском сценариях нужны согласованные усилия.

Будем надеяться, что стыд за произошедший августовский конфликт 2008 года соберет волю в кулак сделать все, чтобы избежать повторения.

Деннис Саммут много пишет о Кавказе и на протяжении последних двух десятилетий был частью ряда инициатив, направленных на разрешение конфликтов в регионе. Он написал эту статью специально для CommonspaceEXTRA

(c) Commonspace.eu

фото: Женщина несет воду через развалены разбомбленного здания в столице Южной Осетии, Цхинвали, во время августовской войны 2008 года. (фото любезно предоставлено EPA)

Похожие статьи на commonspace.eu

Интервью с Дмитрием Медоев, послом Южной Осетии в Москве (опубликовано 7 августа 2013 года)

Грузия отмечает пятую годовщину войны с Россией; заявление Министерства иностранных дел (опубликовано 7 августа 2013 года)

Никогда больше! Десять вопросов об августовской войне 2008 года между Грузией и Россией (опубликовано 6 августа 2013 года)

Россия возводит искусственный забор в центре Кавказа (опубликовано 5 августа 2013)