Нынешний год богат на юбилеи. Однако нетрудно заметить, что среди знаменательных дат львиная доля выпадает на события, так или иначе связанные с последним годом существования Советского Союза. Восьмидесятилетний юбилей первого и последнего президента СССР, а также целая череда двадцатилетий - от годовщины подписания Беловежского соглашения до референдума о сохранении единого союзного государства, от избрания на пост главы России Бориса Ельцина до начала вооруженной фазы грузино-осетинского конфликта.Но особое место в этом ряду занимает такая круглая дата, как августовский путч ГКЧП и попытка сохранения Советского Союза. Пожалуй, вряд ли отыщется в новейшей истории России событие, которое одновременно удостаивалось бы столь диаметрально противоположных оценок. Между тем, его значение для этнополитических процессов на Большом Кавказе, изучено не так хорошо. Просто потому, что сам по себе распад СССР, одного из полюсов «холодной войны» казался событием огромного масштаба, заслонявшим и в массовом сознании, и в академическом дискурсе события «второго плана», какими виделись отдельные конфликты в кавказских союных республиках и автономиях. Между тем, для тогда еще советского Кавказа три августовских дня 1991 года дали многое. Рассмотрим это влияние на примере Грузии, российского Северного Кавказа и Армении с Азербайджаном.

В дни путча ГКЧП президент Грузии Звиад Гамсахурдиа фактически признал переворот в Москве. 19 августа 1991 года Гамсахурдиа договорился с командующим Закавказского округа (того самого, который подавлял выступление 9 апреля 1989 года) о выполнении всех требований ГКЧП в срок до 24 августа. Между тем, еще до этого в феврале 1991 года после переговоров с ЗакВО и с молчаливого согласия «неистового диссидента» была проведена акция по разоружению военизированных формирований оппозиции правящему блоку и арест ряда лидеров оппозиции. Однако страх перед выступлениями оппозиции и собственного народа, как и нерешительность московских путчистов, подвигли Гамсахурдиа уже 21 августа (когда переворот уже провалился) обратиться к правительствам стран Запада с просьбой признать независимость Грузии. Невнятность позиции грузинского руководства во глава с Звиадом Гамсахурдиа по поводу ГКЧР стоила ему президентского поста. Ведь именнно август 1991 года спровоцировал массовые выступления против первого всенародно избранного президента Грузинского государтсва. Впрочем, свержение Гамсахурдии не было только фактом в его личной карьере. Оно имело далеко идущие последствия. Во-первых, был создан прецедент решения вопроса о высшей власти в Грузии с помощью свержения всенародно избранного президента. После этого ни разу в истории этой страны власть не передавалась от одного первого лица другому посредством выборов. Второй президент Эдуард Шеварднадзе был также отстранен от власти с помощью «революции роз», а не избирательного бюллетеня. Во-вторых, свержение первого президента Грузии спровоцировало внутриполитический раскол. Возвращение Шеварднадзе в Тбилиси многим виделось нелегитимным, и этот политик не нашел лучшего способа для объединения нации, чем раздувание темы «сепаратистской угрозы». Таким образом, Абхазия стала рассматриваться, как инструмент для предотвращения раскола между грузинами. Но этот рецепт оказался чудовищно неэффективным. Он не только не помог объединению (свидетельством чему- гражданская война 1993 года), но и привел к утрате Абхазии, а также формированию жесткого противостояния между двумя народами Кавказа.

Август 1991 года стал важным рубежом и для России. Отразив попытки коммунистической реставрации, российское руководство, столкнулось с сепаратистским вызовом, который оно не осознавало и не чувствовало. Более того, даже заигрывало с ним в конъюнктурных целях (принятие закона «О реабилитации репрессированных народов», поддержка лидера Общенационального конгресса Чеченского народа Джохара Дудаева). В результате чего Москва не смогла избежать провалов и трагических ошибок. Использовав факт поддержки ГКЧП со стороны руководства тогдашней Чечено-Ингушетии во главе с Доку Завгаевым, Дудаев и его сторонники повели атаку против властей автономии. Это привело к трагическим событиям 6 сентября, когда националисты взяли штурмом здание Верховного Совета Чечено-Ингушетии (40 депутатов было жестоко избито, погиб мэр Грозного Виталий Куценко). Очевидец тех событий Ахмар Завгаев считает, что «...Куценко был пробным шаром. Они (деятели «ичкерийской революции» - С.М.) хотели проверить, как отреагирует руководство России на смерть человека, одновременно бывшего мэром Грозного и первым секретарем горкома КПСС. Никакой реакции не последовало». Это «молчание» способствовало эскалации насилия, и в конечном итоге, привело к политическому обособлению Чечни, а затем к внутренним конфликтам, запоздалому (на 3 года!) вмешательству Москвы и двум антисепаратистским кампаниям. «Чеченская революция» августа-ноября 1991 г. не стала продолжением августовской победы над ГКЧП, как первоначально казалось в Москве. События в Чечне в августе-ноябре 1991 гг. кардинальным образом изменили перестроечные представления о свободе, демократии, законности, праве на самоопределение и применении силы, государственной целостности и ее защите. Чеченский кризис разрушил «комунистическо-антикоммунистический» дискурс, в рамках которого единственными угрозами свободе, демократии, либеральным ценностям рассматривалось коммунистическое государство и даже государство как таковое. События августа - ноября 1991 г. показали, что вызовами демократическому правовому государству являются также этнический национализм, апеллирующий к ретроградным политическим практикам. «Чеченский революционный опыт» продемонстрировал со всей очевидностью, что слабые государственные институты не могут гарантировать соблюдение элементарных прав человека и гражданина. События лета-осени 1991 года на российком Северном Кавказе, таким образом, стали линией, разделившей коммунизм и Советскую власть от интересов собственно государства.

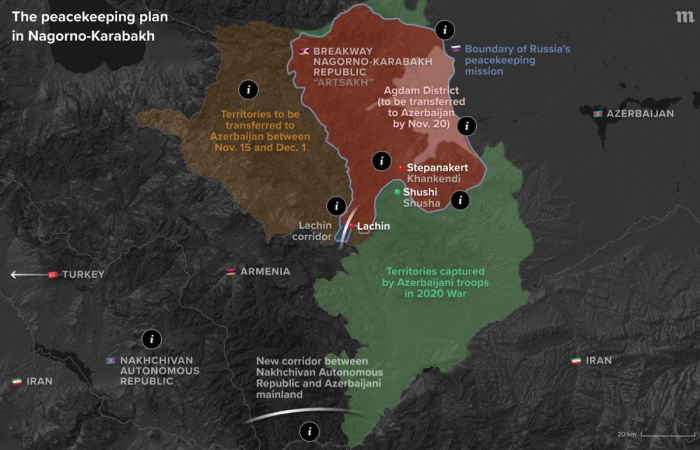

Важнейшим последствием августа 1991 года стала и эскалация конфликта из-за Нагорного Карабаха. 30 августа 1991 года Верховный Совет Азербайджана принял Декларацию о выходе из состава СССР и независимости республики. Было провозглашено «восстановление» независимости Азербайджана, подчеркивалась преемственность с первым азербайджанским государством - Азербайджанской Демократической Республикой (1918-1920 гг.). На практике же оказалось, что проект «восстановление» наряду с очевидными преимуществами (демонстрация государственной «укорененности», опора на образцы национального строительства) имеет и столь же явные недостатки. В случае же с Азербайджаном это была, во-первых, правовая неопределенность. В период существования независимого азербайджанского государства - АДР (1918-1920 гг.) у него не было Конституции, которая определяла бы статус Нагорного Карабаха. Такое определение давалось в Конституции СССР 1977 года и Основном законе Азербайджанской ССР 1978 года. Но 30 августа 1991 года азербайджанские политики отказывались от советского наследия, что ставило под вопрос и юридический статус НКАО. Во-вторых, дискурс «восстановления» неизбежно актуализировал «политику истории», ибо в период «первой республики» отношения Баку и карабахских армян, мягко говоря, были далеко не идеальными. В формате статьи невозможно пересказать все перипитеи этой борьбы. Однако на уровне массового сознания трагические истории тех лет сохранялись в течение всего советского периода. И были выведены на публичный уровень с началом конфликта в 1988 году. Таким образом, ответная реакция армян Карабаха после решения Верховного Совета Азербайджана была более или менее прогнозируемой. 2 сентября 1991 года совместная сессия Нагорно-Карабахского областного Совета и Совета народных депутатов Шаумяновского района провозгласила Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) в границах бывшей автономии и района. Тогда же была принята «Декларация о провозглашении НКР». Это решение стало важным рубежом в эволюции и нагорно-карабахского конфликта, и в развитии армянского национального движения. Идея «миацума» (то есть объединения) Армении и НКАО в одно государство была вытеснена идеей государственного самоопределения карабахской армянской общины. При этом, речь шла об этническом государстве, а не образовании, которое основывалось бы на дискурсе гражданской нации. В любом случае провал ГКЧП отправил недвусмысленные сигналы в Баку, Ереван и Степанакерт: мнение Москвы, как союзного центра уже ничего не значит, надо бороться за победу своей политической линии. И эта борьба мыслилась, не как достижение компромисса, а как разгром оппонента и утверждение своей исключительной монополии на территорию НКАО. Все это не оставляло иных путей, кроме наращивания военного противостояния.

На смену СССР приходили новые национальные государства. С их конфликтами и историческими «скелетами в шкафу». Август ускорил процесс распада единого союзного образования. Он шел, к сожалению, не столько по правовому пути, сколько посредством утверждения политической целесообразности. Но это уже другая отдельная история.

Автор - Сергей Маркедонов, приглашенный научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований, США, Вашингтон, кандидат исторических наук