Краткий по времени, но насыщенный по содержанию визит Михаила Саакашвили в США получил широкую прессу. Вряд ли такое случилось бы, если бы речь шла просто о контактах маленькой республики Южного Кавказа и самого мощного в военно-политическом отношении государства мира. Однако российско-грузинские двусторонние отношения - это важный фактор в других внешнеполитических контекстах, таких как судьба российско-американской «перезагрузки», операция в Афганистане и стабильность в Евразии в целом. И в первую очередь вояж грузинского президента позволяет лучше высветить подходы американской дипломатии к Кавказскому региону. В чем же отличия кавказского направления внешней политики Вашингтона от приоритетов Москвы в столь важном регионе? С нашей точки зрения необходимо обозначить основные тезисы, которые помогли бы без излишних эмоций понять, насколько и почему Кавказский регион важен для США.

С одной стороны в отличие от России, Ирана и Турции для США геополитическая динамика вокруг Кавказа не так принципиальна. Для России любая дестабилизация на Юге Кавказа чревата «разогревом» и без того нестабильного северокавказского региона (а это уже внутриполитические проблемы для Москвы). Для Турции Кавказ- это в значительной мере тест на успешность новой внешнеполитической доктрины, которую эксперты определяют, как «неоосманизм», а для Ирана- это потенциальная угроза внешнего вмешательства (не обяхательно военного, достаточно и «мягкой силы») вблизи собственных границ. Тегеран видит в этом вызов для своего статуса растущей региональной державы.

Для Вашингтона же Кавказ ценен не сам по себе, а как полигон, на котором развиваются более важные, для США внешнеполитические процессы, не имеющие сторогой локальной привязки. Что такое, например, Грузия? Это - страна, которую американские политики рассматривают в качестве «слабого звена» на территории бывшего СССР, которое Россия может использовать, как инструмент для установления своего доминирования в Евразии в целом. Между тем, в Штатах такое доминирование рассматривается, как часть проекта по реинтеграции советского пространства. Сама же такая реинтеграция мыслится, как вызов США и едва ли не возвращение к временам «холодной войны». Нравится нам или нет, но в американских политических и экспертных кругах наращивание геополитической активности Москвы в «ближнем зарубежье» отождествляют с укреплением авторитарных тенденций внутри самой России. Признание Абхазии и Южной Осетии в соответствии с этим подходом рассматривается не как этнополитическое самоопределение малых народов бывшей Грузинской ССР, а как прецедент для тотального пересмотра границ, установленных между бывшими союзными республиками еще до 1991 года и ставших после распада Советского Союза межгосударственными. Получается парадокс. Ненавидя коммунизм, Вашингтон готов отстаивать те рубежи, которые были сформированы большевиками и личным участием Сталина. При этом игнорируется очевидный момент: пассивность Москвы в Евразии грозит ростом популярности внутри России националистических и антизападных настроений в то время, как согласие США на ведущую роль РФ в СНГ смогло бы, наоборот весьма способствовать «перезагрузке».

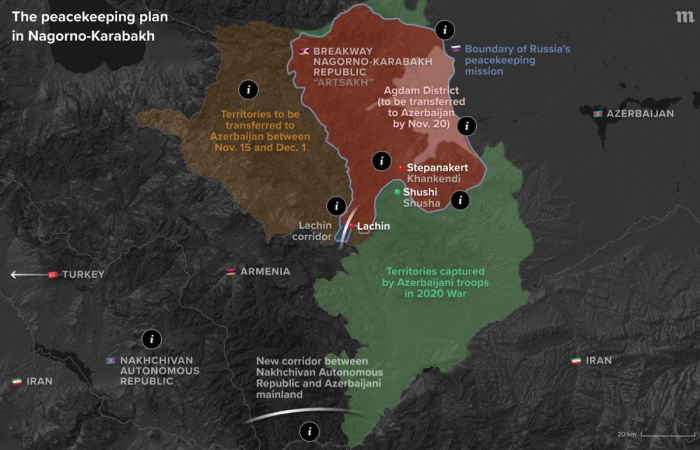

Каково же значение Армении и Азербайджана для официального Вашингтона? Если отойти от традиционных приемов дипломатической риторики, то следует признать, эти две страны играют роль в более широком контексте ближневосточной политики Штатов. Имея крайне низкий (если не отрицательный рейтинг) в странах исламского мира, Вашингтон чрезвычайно заинтересован в укреплении связей со светским Азербайджаном. Турцию (которая в последние годы заметно отдалилась от США), он конечно же, не заменит, но как некий противовес для Ирана и как успешный идеологический пример может быть использован. Отсюда и та риторика, которую использует Белый дом и Госдеп в отношении к Баку. Главный приоритет- энергетическое и военно-техническое партнерство. Что же касается прав человека, то данная проблема затрагивается, конечно. Но она явно вытеснена на периферию двусторонних отношений. Армянский же фактор сегодня рассматривается в Вашингтоне, как инструмент давления на строптивую Анкару, отвернувшуюся от Израиля и с интересом приглядывающуюся к Ирану. В этой связи вряд ли случайным было посещение госсекретарем Хилари Клинтон Мемориала жертва геноцид армян в Ереване в ходе ее визита в 2010 году. Если же говорить о застарелом карабахском конфликте между Баку и Ереваном, то здесь в отличие от Грузии Вашингтон видит возможности для широкой кооперации с Москвой, что опять-таки выгодно ему для более масштабных целей (Афганистан, Иран, где российская поддержка весьма важна). В самом деле, в отличие от конфликтных узлов в Грузии российская политика в Нагорном Карабахе нацелена на медиацию, а не на одностороннюю поддержку властей непризнаных республик. Не видя здесь угрозы советской реинтеграции, Вашингтон готов к разделению ответственности за перспективы разрешения армяно-азербайджанского противостояния с Москвой.

Таким образом, очевидно, что Вашингтону интересен Кавказ. Однако такой интерес не имеет локальной привязки, он встраивается в более широкие внешнеполитические проекты (будь то «перезагрузка» отношений с Россией, разрешение проблем Ближнего Востока в целом, и проблем Ирана и Турции в частности, афганская операция, в которой активно участвуют грузинские военнослужащие). В этом плане мы можем говорить об определенной асиммметрии восприятия Кавказа в Москве, Тегеране, Анкаре с одной стороны и в Вашингтоне с другой. Следовательно, для большей успешности евразийским державам, и в первую очередь России необходимо преодолевать «локальное мышление» и учиться разрешать более чувствительные для нее кавказские вызовы также в более широких геополитических контекстах.

Автор- Сергей Маркедонов, приглашенный научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (Вашингтон, США)

МНЕНИЕ: Сергей Маркедонов "США на Южном Кавказе: особенности внешнеполитических подходов"

МНЕНИЕ: Сергей Маркедонов "США на Южном Кавказе: особенности внешнеполитических подходов"