15-17 ноября 2011 года Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и вице-президент Европейской комиссии баронесса Кэтрин Эштон совершила визит по трем странам региона. В ее программу входили встречи с президентами и главами МИД кавказских республик. Поездка руководителя европейской внешней политики в регион - хороший повод для разговора о целях и приоритетах ЕС на Южном Кавказе.

Вопрос о роли и присутствии стран Западного мира в Кавказском регионе давно и активно обсуждается в российских СМИ и экспертных кругах. Однако следует отметить, что внимание к «западному фактору» концентрируется в первую очередь на подходах США. Фактически мы можем говорить о том, что Запад и США (реже Запад, США и НАТО) отождествляются, а под «западной политикой» мы понимаем одни лишь представления официального Вашингтона. Между тем, Запад на Кавказе - это не только Штаты, но и их главный стратегический союзник в современном мире Европейский Союз, чьи действия далеко не всегда и не во всем совпадают с американскими геополитическими рецептами. Между тем, к роли ЕС в регионе стоит присмотреться внимательно. За последние годы она значительно выросла и приобрела свой собственный почерк. Начнем с того, что в августе 2008 года именно посредничество ЕС (на тот момент председателем в Евросоюзе была Франция) способствовало заключению соглашений о прекращении огня в Южной Осетии и Абхазии. Сегодня после того, как миссии ООН и ОБСЕ в Грузии прекратили свою деятельность, Миссия в Грузии под лейблом «Европейской политики безопасности и обороны» (состоит из 300 человек и действует с октября 2008 года) является единственным международным миротворческим форматом на территории этой страны. Роль Евросоюза в медиации при переговорах России и Грузии по вступлению РФ в ВТО также нельзя преуменьшать.

При этом в европейском посредничестве были в равной степени заинтересованы и Москва, и Тбилиси. В отличие от США или РФ ЕС удается работать не избирательно и не односторонне, а с учетом порой диаметрально противоположных мнений. Вашингтон твердо и последовательно настаивает на территориальной целостности Грузии (в ходе промежуточных выборов в Конгресс успех оппонентов нынешней администрации республиканцев был, среди прочего, обеспечен и благодаря критике позиции Барака Обамы за его односторонние уступки Москве). В то же самое время российская дипломатия не хочет ничего слышать о «грузинском единстве» и предлагает всем иметь дело с двумя новыми независимыми республиками.

На этом фоне европейские представители действуют гибче. С одной стороны ЕС поддержал территориальную целостность Грузии и одобрил принятую правительством этой страны «Стратегию в отношении оккупированных территорий: Вовлечение путем сотрудничества». Но в то же самое время официальные представители Брюсселя декларируют, что отказ от контактов с Абхазией и Южной Осетией является неприемлемым. Надо сказать, что в академическом сообществе США подходы, аналогичные предложению Питера Семнеби, в последнее время часто озвучиваются и находят своих приверженцев. В прошлом году во влиятельном издании «American Interest» была опубликована статья ученых из Колумбийского университета Линкольна Митчелла и Александра Кули, в которой они предлагали свою формулу взаимодействия с Абхазией «вовлечение без признания». Только за последний год в Фонде Карнеги в Вашингтоне прошла презентация нескольких докладов (Кули-Митчелла, Томаса де Ваала, Дэвида Филипса), посвященным разным аспектам «вовлечения Абхазии».

Между тем, в первые полтора десятилетия после распада СССР европейцы уделяли Кавказу крайне незначительное внимание. Это объяснялось, во-первых, слабым знанием предмета, а во-вторых, вовлеченностью в разрешение европейских конфликтов. В первую очередь балканских войн, а также застарелого кипрского противостояния. Но накануне того, как в 2004 году прошла самая большая волна расширения ЕС и в его состав вошли страны Центральной и Восточной Европы, республики Прибалтики, а также Кипр Брюссель начал активно осваивать тему «соседства» с новыми регионами, в числе которых оказался и Кавказ.

В марте 2003 года Европейская Комиссия представила свое Сообщение «Большая Европа - соседи: новая основа отношений с восточными и южными соседями ЕС», в котором впервые были представлены принципы новой европейской политики соседства, и отмечалась роль ЕС в укреплении отношений со странами-соседями, которые не являются членами Евросоюза. Пафос этого Сообщения заключался в следующем: для привлечения соседних стран к более активной кооперации с ЕС нужно более активное содействие в продвижении внутриполитических, социально- экономических преобразований в них, а также разрешению конфликтов. В мае 2004 года Еврокомиссия опубликовала доклады по странам, которые должны были быть включены в проект «Политики Европейского соседства» (European Neighborhood Policy - ENP). В число стран, попадающих в проект, оказались Армения, Азербайджан и Грузия. Три государства Южного Кавказа приняли на себя Планы действий (Action Plans) по «Европейскому соседству» 14 ноября 2006 года. С этого времени можно говорить о новом этапе «европеизации» региона. Европейская политика на Кавказе становится в большей степени скоординированной и «интегрированной». Начиная с января 2007 года, Черноморский регион стал одной из границ объединенной Европы. Включив в свои ряды Болгарию и Румынию, ЕС, в отличие от Соединенных Штатов, стал региональным игроком на Черном море и на Южном Кавказе.

Как верно замечает французская исследовательница Кавказа Сильвия Серрано, «главное отличие между подходами США и ЕС на Кавказе и СНГ в целом определяется географическим положением. В то время, как подход США глобальный и идеологический, для Европы кавказские страны главным образом, это - государства-соседи. Поэтому ЕС приходится обращаться к различным прагматическим проблемам, иногда к техническим вопросам помимо политических. Для США Кавказ является картой в большой геополитической игре. Даже если регион был более важен для Вашингтона, чем для Европы (по крайней мере, в период администрации Джорджа Буша), из него намного легче уйти в случае изменения внешнеполитических приоритетов».

Но насколько данные подходы ЕС могут иметь шанс на успех? С одной стороны у Европейского союза есть те возможности, которых у Вашингтона нет. В России ЕС не воспринимают в отличие от НАТО, как угрозу безопасности. В первую очередь к ЕС обращают свои инициативы российские лидеры, такие как проект Договора о европейской безопасности Дмитрия Медведева. К взаимодействию с Европой готовы и политики в Абхазии. Если грузинские подходы относительно Абхазии и Южной Осетии несут в себе серьезный заряд конфронтации по отношению к России (именно она видится Тбилиси главным виновником всех бед Грузии), то в подходах ЕС содержится существенный кооперационный потенциал для Москвы. В конце концов, Москва, добиваясь роли эксклюзивного игрока в Абхазии и в Южной Осетии, девальвирует свое же собственное признание этих территорий от 26 августа 2008 года и дает основу для разговоров об оккупации. В подходах ЕС есть такой важный аспект, как гарантии гуманитарного развития и гуманитарной безопасности в спорных и конфликтных регионах, который мог бы быть взят на вооружение и Москвой. Ведь что плохого в том, если бы Москва смогла гарантировать безопасность грузинам в Галльском районе Абхазии или Ахалгорском районе Южной Осетии (а также определенные стандарты образования на родном языке и нормального пересечения границы в обоих направлениях)? Таким образом, потенциально у ЕС и РФ есть точки для кооперации по Абхазии и по Южной Осетии.

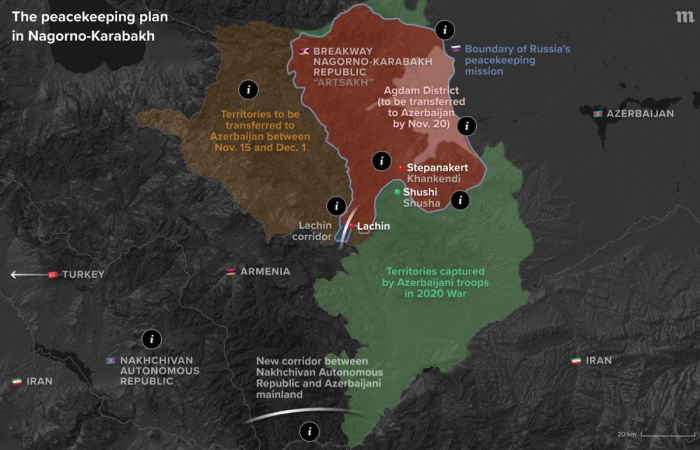

Однако у европейских перспектив есть и другая сторона, которая ставит устремления Брюсселя под сомнение. ЕС, чтобы не говорили профессиональные пропагандисты от интеграции, имеет не такие уж стройные ряды. Кто-то из стран Европы видит в России интересного и важного партнера, а кто-то разыгрывает антироссийскую карту. Как совместить здесь прагматику и иррациональные чувства? Отсюда неизбежность растягивания ЕС на мини-клубы по интересам. Вряд ли Литва и Германия, Румыния и Франция, Эстония и Словакия смогут одинаково смотреть на то, что надо делать в отношении России и Грузии. Для многих государств Европы крайне актуальной является тема «энергетической независимости» от Москвы, что закрывает критическое восприятие, например, азербайджанских реалий и не дает возможности жестко реагировать на милитаристскую риторику Баку. Наверное, поэтому, тот же Брюссель не педалирует тему «вовлечения НКР без ее признания». По словам эксперта Института ЕС по изучению проблем безопасности Сабины Фишер, «случай с Нагорным Карабахом даже более сложный потому, что роль Европейского Союза в урегулировании этого конфликта очень мала. Первым шагом могло бы стать расширение финансирование программ по укреплению мер доверия между Арменией и Азербайджаном и между армянским и азербайджанским обществом, вовлечение гражданского сектора Нагорного Карабаха. Более амбициозные по задачам проекты могли бы быть предусмотрены на более позднем этапе».

Тем не менее, какие бы трудности не возникали во взаимоотношениях с ЕС, они необходимы. Хотя бы потому, что на европейском направлении намного слабее геополитические детерминанты и, напротив, шире поле для компромиссов. А чтобы сделать подходы Брюсселя более гибкими, работать надо не только европейским, но и российским дипломатам, а также лидерам де-факто государств Евразии.

Автор - Сергей Маркедонов, приглашенный научный сотрудник (Visiting Fellow) Центра международных и стратегических исследований, Вашингтон, США