20 января 1990 года, 22 года назад началась новейшая история Азербайджана. Отказ Кремля от однозначного разрешения проблемы Нагорного Карабаха в пользу Баку подтолкнул и национальную элиту Азербайджанской ССР, и антикоммунистическую контрэлиту к активному участию в «параде суверенитетов». Ввод советских войск в азербайджанскую столицу и применение силы по отношению к республиканским национал-радикалам (при этом пострадали сотни простых обывателей) в январские дни 1990 года стал переломным моментом в процессе этнонационального самоопределения Азербайджана. Этот день стал «точкой невозврата» для Азербайджана, считавшегося до периода «перестройки» образцовой советской республикой.

Январь 1990 года: точки невозврата и возврата

В отличие от соседних Армении и Грузии, в советском Азербайджане не было мощного диссидентского движения. Антисоветская деятельность Абульфаза Эльчибея в 1970-е гг. была фактически единичным явлением. Тем паче, что и приговор ему был по тем временам крайне либеральным (два года тюрьмы). К формам «пассивного диссидентства» можно было отнести и эмиграцию в США азербайджанского кинорежиссера Рашида Атамаблибекова. В конце 1980-е гг. Азербайджан не был, как Грузия или республики Прибалтики, среди первопроходцев сецессии. Его «сепаратизм» (по отношению к Советскому Союзу) стал ситуативной реакцией на ирредентистские устремления карабахских армян. Эти настроения проявлялись и в 1960-х (инциденты 1967-1968 годы), и в 1970-е годы (ожидания накануне принятия конституций союзных и автономных республик), но в период «перестройки» они вышли на уровень публичной политики, включая и международный уровень. Стремление Кремля удержаться от принятия однозначных решений по «карабахскому вопросу», отказ Москвы выполнять политический контракт по обеспечению азербайджанской территориальной целостности привели Баку на путь поисков национальной независимости и суверенитета.

Январь 1990 года создал новый политический образ Азербайджана. По данным российского историка Дмитрия Фурмана, после января 1990 года 45 тыс. азербайджанцев покинули КПСС. С этого времени борьба с «советской империей» стала главным лозунгом азербайджанских общественных деятелей. Тогда обозначился новый ведущий политический дискурс Азербайджана - национализм, сменивший коммунистический дискурс. Ведущие политические силы республики достигли консенсуса, который существует в независимом Азербайджане и сегодня. Это, во-первых, территориальная целостность государства (достижение реинтеграции Нагорного Карабаха). Во-вторых, подчинение всей внешней и внутренней политики страны именно этой цели. Таким образом, «карабахизация» Азербайджана именно 22 года назад стала фундаментом для новой государственности.

Трагедия 20 января 1990 года стала и другой символической точкой. Она стала точкой «возврата» Гейдара Алиева в «большую политику». Ушедший в отставку партийный функционер союзного уровня самостоятельно без санкции Политбюро вышел из «опалы», наложенной на него. Алиев выступил на митинге у постоянного представительства Азербайджана в Москве. В своей речи он подверг критике национальную политику Михаила Горбачева, а также выдвинул обвинения в адрес ЦК КПСС за проведение проармянского курса. Это был второй прецедент несанкционированного возвращения представителей Политбюро во власть после Бориса Ельцина. И в первом, и во втором случае, вчерашние коммунистические иерархи начали свое возвращение с критики КПСС и ее руководства. В январе 1990 года произошло рождение нового Гейдара Алиева - национального лидера Азербайджана, ставшего политическим символом нынешней постсоветской азербайджанской государственности.

Карабахская травма

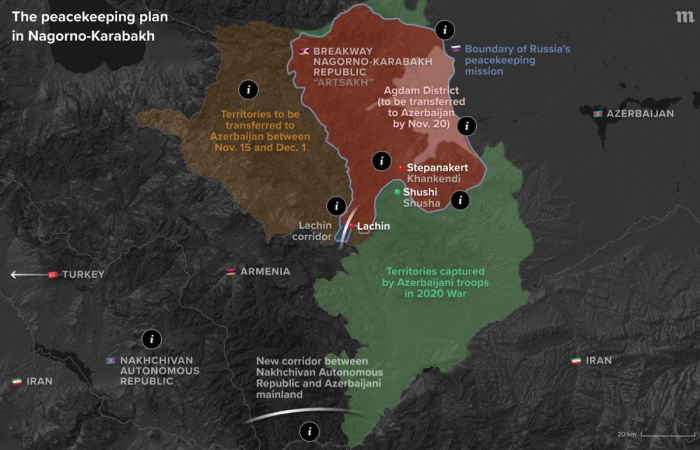

Проблемой номер один для независимого Азербайджана стал вопрос о сохранении территориальной целостности республики. Азербайджан после обретения независимости утратил суверенитет не только над территорией бывшей Нагорно-Карабахской Автономной области (около 5% территории республики). Армянские силы самообороны Карабаха заняли за пределами «мятежной провинции» еще 5 районов Азербайджана полностью (Лачинский, Кельбаджарский, Кабатлинский, Зангеланский и Джебраильский), а 2 района частично (Агдамский и Физулинский). Это составляет еще 8% азербайджанской территории. Таким образом, 13% территории независимого Азербайджана сегодня не контролируются официальным Баку. В ходе армяно-азербайджанского конфликта из-за Нагорного Карабаха (1991-1994 гг.), по официальным данным азербайджанской стороны, погибло 11 тыс. граждан Азербайджана, ранено 30 тыс. человек, 7 тыс. стали инвалидами, 5 тыс. пропали без вести.

Внутри- и внешнеполитическое развитие Азербайджана после 1994 года проходит под знаком утраты Карабаха. Военное поражение и потеря суверенитета над частью территории стали факторами, оказывающими серьезное влияние на самоидентификацию азербайджанцев. Образ государства, подвергшегося «военной агрессии» соседней страны, стал центральной идеологемой Азербайджанской республики. Подобную оценку армяно-азербайджанского конфликта разделяют не только официальные власти, но и практически все сколько-нибудь влиятельные общественные объединения Азербайджана (включая и радикальных оппозиционеров).

Однако, в начиная с 1994 года, Азербайджану удалось преодолеть своеобразный дипломатический вакуум вокруг республики. Если в начале 1990-х гг. и новая Россия, и США придерживались в целом проармянской позиции, то в середине 1990-х - начале 2000-х гг. приоритеты и российской, и американской дипломатии претерпели существенные изменения. В отношениях же с РФ азербайджанской элите постепенно удалось избавиться от антироссийских комплексов первой половины 1990-х гг.

Как долго продлится «мирная передышка»?

Таким образом, проиграв Карабах в 1994 году, Азербайджан сделал немало для того, чтобы предстать перед миром не в образе страны-изгоя, покровителя сумгаитских и бакинских погромщиков, а цивилизованного государства, пострадавшего от сепаратизма и заинтересованного в мирном урегулировании и умеющего конструктивно договариваться с Вашингтоном, Москвой и Тегераном. Относительно успешное на фоне соседних стран экономическое развитие Азербайджана заставило заинтересоваться в этой закавказской страной основные центры силы. Не говоря уже о государствах Центральной Азии. 4 января прошло первое заседание Совбеза ООН в новом составе, то есть с новыми непостоянными членами этой ведущей ооновской структуры. Впервые за период после распада СССР этой чести удостоился и Азербайджан, который осенью 2011 года выдержал непростую конкуренцию, чтобы получить представительство от группы стран Восточной Европы.

«Но когда закончится "мирная передышка" для Баку?» - вопрос, который задают себе все заинтересованные участники кавказской геополитической игры. В новогоднем обращении к нации Ильхам Алиев заявил о таком приоритете, как наращивание военного бюджета. На недавнем расширенном заседании правительства республики Алиев дал свою интерпретацию переговорного процесса с армянской стороной: «Если кто-то считает, что основной темой переговоров является предотвращение войны, то я с этим мнением не согласен. Никто не хочет войны тем более, этого не хочет Азербайджанское государство, достигшее таких больших успехов. Но это не означает, что переговорный процесс будет отодвинут в сторону, и что все усилия будут направлены на недопущение войны. Этому не бывать».

Очевидно, что Ильхам Алиев как лидер государства нуждается в дополнительной легитимации. Ему необходимо доказать и политической элите Азербайджана, и оппозиции, и избирателям, и международным структурам, что его появление на высшем посту азербайджанской власти не случайно, что именно он - настоящий национальный лидер и продолжатель дела своего отца. Однако спешка в решении подобного рода вопросов (равно как и игра в «патриотизм» и милитаризм) может стать причиной политического поражения наследника Гейдара Алиева. Поспешное вовлечение в новое военное противостояние сегодня не выгодно Азербайджану. Во-первых, и Армения, и непризнанный Нагорный Карабах (сами по себе, а также с учетом фактора влиятельной диаспоры) являются серьезным соперником. Следовательно, рассчитывать на блицкриг не приходится. Во-вторых, затягивание позиционной войны за Карабах наверняка обрушит высокие сегодня рейтинги азербайджанской власти. Алиев не может не знать, чем завершилась политическая биография изначально суперпопулярного лидера Народного Фронта Азербайджана (НФА) Абульфаза Эльчибея, обещавшего «попить воды из Севана». В-третьих, начало военно-политического реванша создаст проблемы не только военного, но и информационно-политического характера. Силовые действия со стороны Баку в одно мгновение разрушат создаваемый годами имидж страны, подвергшейся «армянской агрессии». Таким образом, любой сценарий кроме блицкрига (который маловероятен) приведет к тому, что жесткие действия Азербайджана будут осуждаться мировым сообществом, а официальный Баку будет (как в случае с РФ в Чечне) постоянно подталкиваться к ведению переговоров. Только сегодняшний Азербайджан при всем его растущем потенциале никак невозможно сравнить с ядерной сверхдержавой, обладающей одной восьмой частью суши. Таким образом, то, что прощается «суверенно-демократической России», азербайджанским «суверенным демократам» могут не простить. В то же самое время любому непредвзятому эксперту очевидно, что отказ от Карабаха сегодня означает для любого руководителя в Баку политическую смерть. А значит, перед азербайджанской элитой остается единственный выход - ждать и «сосредотачиваться».

Автор - Сергей Маркедонов, приглашенный научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований, США, Вашингтон