С появлением политики «ноль проблем с соседями», Турция стала одним из наиболее динамичных государств Евразии, укрепляя позиции в регионе и проводя проактивную политику стратегического вовлечения, направленную на защиту и удовлетворение стратегических интересов страны.

Турция уже достигла значительного успеха в политике с соседями на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в западной части Балкан, где она использовала свою уникальную идентичность с тем, чтобы проложить путь к улучшению политических и экономических связей. Турция также пытается добиться более твердых позиций на Южном Кавказе. Анкара понимает, что этот регион имеет стратегическое значение, и пытается диверсифицировать и усилить свое влияние. Тем не менее, несмотря на то обстоятельство, что регион географически находится в прямом соседстве с Турцией, ее попытки нарастить свою вовлеченность не привели к желаемому результату, и Турция в определенной степени скорее способствовала усилению напряжения в регионе, чем его ослаблению. Вследствие сложных отношений самих стран, их соседей, а также собственных и весьма разных отношений Турции с каждой из трех стран (Армения, Азербайджан, Грузия), Россией и Ираном, Турции не удалось добиться той особой роли, которую она играет в других регионах.

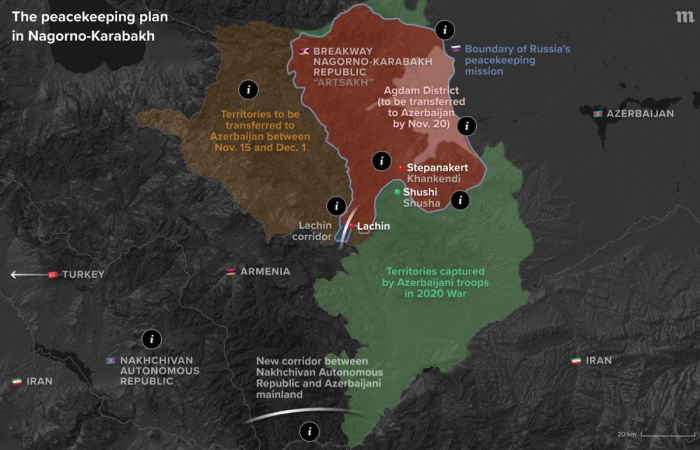

Активизация Анкары в регионе и сдвиг внешней политики в сторону Южного Кавказа проявились, в основном, после русско-грузинской войны в августе 2008 года, которая расшатала политический статус-кво в регионе. Обеспокоенная в отношении стабильности (включая нацеленность Турции на ее превращение в энергетический мост между Каспием и Европой), и с учетом опасений, что США теряют интерес к региону, Анкара запустила две инициативы, которые, как она надеялась, приведут к укреплению региональной стабильности, а также позволят ей сыграть большую роль в региональных конфликтах, таких как армяно-азербайджанский вокруг азербайджанской территории Нагорного-Карабаха. Первой инициативой стала «Кавказская платформа стабильности и сотрудничества», а второй – процесс сближения с Арменией, с которой у Турции с 1993 года закрыты границы и отсутствуют дипломатические отношения.

Обе инициативы были запущены в период резкого улучшения отношений Турции с Россией (Турция была убеждена, что это позволит ей быстрее добиться успеха). Учитывая, что Россия остается реальным полюсом власти в регионе, любым попыткам изменения геополитического статуса-кво требуется благословение Москвы. Таким образом, внешняя политика Турции на Южном Кавказе в большой степени будет обусловлена отношениями Анкары с Россией и в меньшей – с ЕС.

К сожалению, Турция просчиталась, и ни одна из этих инициатив не принесла плодов. Во-первых, несостоявшееся сближение привело лишь к усилению напряженности в регионе и подорвало международные усилия по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта.

Турция недооценила реакцию своего «ближнего» – Азербайджана – на сближение с Ереваном, а также – возможности армянской диаспоры оказывать давление на власти Армении. Решение Турции привязать сближение с Арменией к Нагорно-Карабахскому процессу обрекло процесс на срыв в начале 2010 года, поскольку Анкара переоценила готовность России «умаслить» Армению в вопросе уступок. Позиции Анкары были подорваны, ее отношения с Азербайджаном откатились на шаг назад, а в Армении значительно усилилось недоверие к Турции, в то время как Ереван пошел на еще большее укрепление связей с Москвой в сфере безопасности. Более того, это привело и к застою в карабахском мирном процессе и увеличению числа нарушений режима прекращения огня.

Кавказская платформа стабильности и сотрудничества была направлена на построение доверия между странами путем создания диалога между тремя государствами, Турцией и Россией. Начатая без особой подготовки, эта инициатива почти или вовсе не имела под собой основы, и была встречена с весьма сдержанным энтузиазмом большинством приглашенных, и в нее не вошли такие важные международные игроки, как ЕС и США, вследствие чего эта идея так и не сдвинулась с первоначальной точки.

Хоть Турции и удалось добиться развития отношений с Грузией и Азербайджаном, ее неудача в налаживании отношений с Арменией означает, что в широком региональном смысле инициативы Турции привели лишь к еще большему осложнению ситуации в регионе. Для того чтобы Турция реально могла играть роль в регионе, ей необходимо в первую очередь сконцентрироваться на осуществлении политики «ноль проблем» со странами региона. Предложения по созданию пактов стабильности и платформ могут быть осуществлены только в условиях нормализации двусторонних отношений между тремя государствами региона и Россией, а также в случае, если отношения Турции с каждой из них будут развиваться последовательно, что в данный момент не происходит.

Более того, учитывая постоянную политику Турции по построению стратегических отношений с Азербайджаном, для того, чтобы превратиться в пользующегося доверием регионального игрока, ей необходимо найти способ возобновить процесс сближения с Арменией, не привязывая его к Нагорному Карабаху, с учетом понимания того, что Анкара не может играть никакой роли в урегулировании конфликта. Турция не может быть объективным посредником, поскольку она поддерживает доводы Азербайджана. Самое большее, что может сделать Турция, – пытаться играть ключевую роль в поддержке России, которая, безусловно, еще на какое-то время останется ключевым игроком в регионе, чтобы она работала более активно с целью достижения долговременного решения.

Аманда Поль - аналитик Европейского центра политики в Брюсселе. (a.paul@epc.eu)